Informationen zur Schulform

Informationen zur Ausbildungsstruktur im Vorkurs, in der Einführungsphase und der Qualifikationsphase

Die Ausbildung am Kolleg ist durch die ,,Verordnung über das Abendgymnasium und das Kolleg (VO-AK)‘‘ vom 2.5.2005 in der jeweils gültigen Fassung geregelt. Für den Vorkurs und die Einführungsphase am Braunschweig- Kolleg sind folgende Reglungen verbindlich:

Vorkurs

Der Unterricht im Vorkurs bereitet auf die Arbeitsweise in der Einführungs- und Qualifikationsphase vor und soll dazu beitragen, die Voraussetzungen für die Aufnahme in die Einführungsphase zu erfüllen.

In den Vorkurs kann aufgenommen werden, wer mindestens den Hauptschullabschluss oder einen gleichwertigen Abschluss erworben hat. Für jeden Vorkurs wird eine Vorkurskonferenz eingerichtet, die feststellt, ob der Vorkurs erfolgreich abgeschlossen ist.

Den Vorkurs hat erfolgreich abgeschlossen, wer

- In den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik einen Notendurchschnitt von besser als 3,4 erreicht,

- In einer Fremdsprache, wenn diese neu zu lernen ist, mindestens ausreichende Leistungen nachweist und

- In jedem der in Nummer 1 und 2 genannten Fächer mindestens die Note ,,ausreichend‘‘ erhalten hat.

Wer den Vorkurs nicht erfolgreich abgeschlossen hat, kann diesen einmal wiederholen.

Einführungsphase

Am Ende der Einführungsphase findet eine Versetzung statt. Grundlage für die Versetzungsentscheidung sind die Leistungen in allen Pflicht- und Wahlpflichtfächern. Bei einem Wechsel der Fächer ist die Beurteilung in dem Fach zugrunde zu legen, in das gewechselt worden ist. Bei der am Ende der Einführungsphase erteilten Note handelt es sich um eine Gesamtjahresnote, d.h. die Endnote ergibt sich aus der Note des zweiten Halbjahres unter angemessener Berücksichtigung der Note des ersten Halbjahres.

| Fächer | Wochenstunden |

Pflicht-unterricht | Deutsch | 5 |

Englisch | 5 | |

Mathematik | 5 | |

Kunst oder Musik | 2 | |

Werte und Normen | 2 | |

Wahlpflicht- unterricht | Zwei Gesellschaftswissenschaften aus Geschichte, Politik- Wirtschaft | 4 |

Naturwissenschaften (Biologie, Chemie, Physik) | 6 bzw. 4 | |

Zweite Fremdsprache | 6 | |

Wahl- Unterricht1) | Weitere Fächer (z.B. Darstellendes Spiel), Unterricht zum Ausgleich von Kenntnisdefiziten; Projekte; Arbeitsgemeinschaften2) | je 2 |

- Wahlunterricht ist für mindestens ein Schuljahr zu belegen.

- Die Fächer sind im Allgemeinen zweistündig zu belegen. Unterricht zum Ausgleich von Kenntnisdefiziten soll insbesondere für die Fächer Deutsch, Fremdsprachen und Mathematik angeboten werden. Arbeitsgemeinschaften sind einstündig anzubieten.

Fremdsprachen-verpflichtung

Nach § 5 VO-AK besteht eine Pflicht zum Erlernen einer zweiten Fremdsprache.

(1)

1Wer in die Einführungsphase des Kollegs eintreten will, muss Kenntnisse in der Fremdsprache Englisch besitzen, die dem Anforderungsniveau des Sekundarabschluss I – Hautschulabschluss entsprechen. 2Wer die Sprachkenntnisse nach Satz 1 nicht besitzt, muss die Fremdsprache Englisch im Vorkurs belegt und mindestens mit ausreichender Leistung abgeschlossen haben.

(2)

1Wer bei der Aufnahme in die Einführungsphase Kenntnisse nachweist, die

- In einer ersten Fremdsprache mindestens den Anforderungen des Absatzes 1 Satz 1 entsprechen sowie

- In einer zweiten Fremdsprache mindestens dem Anforderungsniveau eines vierjährigen aufsteigenden Unterrichts entsprechen, wenn die Leistung in der Fremdsprache am Ende des letzten Schuljahres mit mindestens ,,ausreichend‘‘ bewertet worden sind,

ist verpflichtet, in der Einführungsphase und in der Qualifikationsphase durchgehend am Unterricht in einer dieser Fremdsprachen teilzunehmen. 2Diese Teilnahmeverpflichtungen entfällt, wenn eine weitere Fremdsprache gewählt wird und die Belegungsverpflichtungen nach Absatz 4 erfüllt werden.

(3)

1Wer bei der Aufnahme in die Einführungsphase Kenntnisse in der Fremdsprache Englisch auf dem Anforderungsniveau nach Absatz 1 Satz 1 nicht nachweist, aber am Vorkurs im Fach Englisch erfolgreich teilgenommen hat, ist verpflichtet, am Unterricht in der Fremdsprache Englisch in der Einführungs- und in der Qualifikationsphase durchgehend teilzunehmen. 2Dabei darf in der Qualifikationsphase kein Schulhalbjahr mit 0 Punkten abgeschlossen werden.

(4)

1Wer bei der Aufnahme in die Einführungsphase nicht Kenntnisse in einer zweiten Fremdsprache nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 nachweist, muss vom Beginn der Einführungsphase an am Unterricht in einer zweiten Fremdsprache teilnehmen, und zwar

- Bis zum Eintritt in die Qualifikationsphase im Umfang von mindestens zwölf Halbjahreswochenstunden, im Abendgymnasium unter Einschluss eines Schulhalbjahres im Vorkurs verteilt auf mindestens drei, im Kolleg verteilt auf mindestens zwei Schulhalbjahre, wobei die Leistung am Ende der Einführungsphase mit mindestens 5 Punkten bewertet worden sein müssen, oder

- In der Einführungsphase und dem ersten Schuljahr der Qualifikationsphase im Umfang von mindestens sechzehn Halbjahreswochenstunden, wobei in den beiden Schulhalbjahren der Qualifikationsphase zusammen mindestens 10 Punkte, dabei im zweiten Schulhalbjahr mindestens 5 Punkte erreicht werden müssen, oder

- In der Einführungs- und Qualifikationsphase durchgehen, wobei in der Qualifikationsphase kein Schulhalbjahr mit 0 Punkten abgeschlossen werden darf.

2Außerdem ist in der Einführungsphase am Unterricht in der ersten Fremdsprache durchgehen teilzunehmen.

(5)

1Wer vor der Aufnahme in das Kolleg eine ausländische Schule besucht hat, kann seine Verpflichtungen zur ersten oder zweiten Fremdsprache in einer von den Anforderungen der Absätze 1 bis 4 abweichenden Weise erfüllen, wenn in einer ersten oder zweiten Fremdsprache dadurch ein den Anforderungen der Absätze 1 bis 4 gleichwertiges Sprachniveau gewährleistet wird.

2Die Entscheidung trifft die Schule.

Versetzung in die Qualifikationsphase

Grundlage für die Versetzungsentscheidung am Ende der Einführungsphase sind die Leistungen in allen Pflicht- und Wahlpflichtfächern.

Bei einem Wechsel der Fächer ist die Beurteilung in dem Fach zugrunde zu legen, in das gewechselt worden ist. Versetzt wird man, wenn eine erfolgreiche Mitarbeit in der Qualifikationsphase erwartet werden kann. Das ist in der Regel der Fall, wenn man

- In allen Pflicht- und Wahlpflichtfächern mindestens 5 Punkte oder

- In nur einem Pflicht- oder Wahlpflichtfach 1 bis 4 Punkte und in allen anderen Pflicht- und Wahlpflichtfächern mindestens 5 Punkte erreicht hat.

Sind die Leistungen in mehr als einem Pflicht- oder Wahlpflichtfach mit weniger als 5 Punkten bewertet worden, so können diese Leistungen wie folgt ausgeglichen werden:

Bei mindestens mit 5 Punkten bewerteten Leistungen in allen anderen Pflicht- und Wahlpflichtfächern können ausgeglichen werden:

- Mit 1, 2, 3 oder 4 Punkten bewertete Leitungen in zwei Pflicht- oder Wahlpflichtfächern, darunter höchstens in einem der Fächer Deutsch, Mathematik und den Fremdsprachen, durch mit mindestens 6 Punkten bewertete Leitungen in zwei Ausgleichsfächern in der Weise, dass jeweils im Durchschnitt des Faches und des Ausgleichsfaches mindestens 5 Punkte erreicht werden, oder

- Mit 0 Punkten bewertete Leistungen in einem Pflicht- oder Wahlpflichtfach, jedoch nicht in den Fächern Deutsch, Mathematik und den Fremdsprachen, durch mindestens 10 Punkte bewertete Leitungen in einem Ausgleichsfach oder durch mit 8 oder 9 Punkten bewertete Leitungen in zwei Ausgleichsfächern.

Ausgleichsfach kann nur ein Fach sein, für das höchstens eine Wochenstunde weniger vorgeschrieben ist als für das Fach, in dem die Leistungen ausgeglichen werden sollen. Die Fächer Deutsch, Fremdsprachen und Mathematik können nur untereinander ausgeglichen werden.

Wer nicht in die Qualifikationsphase versetzt wurde, kann die Einführungsphase einmal wiederholen. In Härtefällen, welche der/die Kollegiat*in nicht zu vertreten hat, kann die Schule Ausnahmen von dieser Reglung zulassen.

Organisation der Qualifikationsphase

Vor Beginn der Qualifikationsphase müsse sich alle Kollegiat*innen für eine bestimmten Schwerpunkt entscheiden, der für die gesamte Qualifikationsphase verbindlich ist.

Die Wahl ist zu treffen zwischen

- Dem sprachlichen Schwerpunkt mit den Fächern Englisch und Deutsch,

- Dem mathematischen-naturwissenschaftlichen Schwerpunkt mit einer Naturwissenschaft und Mathematik,

- Dem gesellschaftswissenschaftlichen Schwerpunkt mit den Fächern Geschichte oder Politik-Wirtschaft,

- Dem musisch-künstlerischen Schwerpunkt mit den Fächern Kunst und Deutsch oder Kunst und Mathematik.

Über mit den Schwerpunkten verbundene Belegungs- und Prüfungsverpflichtungen sowie die genauere Ausgestaltung des Unterrichts und die Struktur des Fächerangebots in der Qualifikationsphase erhalten Sie im Laufe der Einführungsphase rechtzeitig detaillierte Informationen.

In diesem Zusammenhang sei jedoch schon auf einige grundsätzliche Reglungen hingewiesen

- In der Qualifikationsphase muss jede*r Kollegiat*in fünfstündige (P1, P2, P3) und dreistündige Fächer (P4, P5, weitere Kurse) belegen.

- Die Prüfungsfächer müssen vor dem Eintritt in die Qualifikationsphase gewählt werden und müssen in der Einführungsphase mindestens ein halbes Jahr belegt worden sein.

- In den ersten vier Prüfungsfächern findet eine schriftliche, im fünften Prüfungsfach eine mündliche Prüfung statt.

- Die Kernfächer Deutsch, Englisch (bzw. die zweite Fremdsprache) und Mathematik müssen unabhängig vom gewählten Schwerpunkt durchgängig belegt werden.

Die Qualifikationsphase schließt mit dem Abitur ab. Es ist aber auch möglich, mit Ergebnissen aus zwei Schulhalbjahren die allgemeine Fachhochschulreife zu erhalten. Näheres dazu erfahren Sie von Ihren Tutor*innen und der Koordinatorin.

Leistungsbewertung (Details s. §8 VO-AK)

Im Vorkurs wird die Leistung je Schulhalbjahr mit einer Note der sechsstufigen Notenskala von sehr gut bis ungenügend bewertet. In der Einführungsphase und in der Qualifikationsphase wir die Leistung der Schülerin oder des Schülers in jedem Fach je Schulhalbjahr mit 0 bis 15 Punkten bewertet. Den Punkten sind wie folgt Noten zugeordnet:

Bei der Note

,,sehr gut‘‘ 15, 14 oder 13 Punkte,

,,gut‘‘ 12, 11 oder 10 Punkte,

,,befriedigend‘‘ 09, 08 oder 07 Punkte,

,,ausreichend‘‘ 06, 05 oder 04 Punkte,

,,mangelhaft‘‘ 03, 02 oder 01 Punkte,

,,ungenügend‘‘ 00 Punkte.

Geschichte des BSK

Braunschweig-Kolleg - Geschichte in vier Etappen

Gründerjahre 1949–1965

Im Mai 1949 wählte der niedersächsische Kultusminister Richard Voigt (SPD) den 42-jährigen Studienrat Walter Raßmann aus einer Gruppe entnazifizierter, aber arbeitsloser Gymnasiallehrer aus. Er erhielt den Auftrag, eine neue Schulform zu entwickeln: ein „Kolleg“, das begabten Erwachsenen, deren Bildungsweg durch Krieg oder soziale Umstände unterbrochen worden war, in zwei Jahren den Weg zum Abitur eröffnen sollte. Bis dahin gab es nur die Möglichkeit der privaten Vorbereitung auf das Externenabitur oder den Besuch einer Abendschule neben dem Beruf.

Die Anforderungen an die Bewerber waren hoch: Außerordentliche Begabung und Ehrgeiz galten als Voraussetzung, ebenso eine abgeschlossene Berufsausbildung und praktische Berufserfahrung. Die Aufnahme erfolgte über ein anspruchsvolles Auswahlverfahren, zu dem ein mehrstündiger psychologischer Test gehörte, der bis 1971 von Prof. Dr. Elisabeth Müller-Luckmann durchgeführt wurde. Wer aufgenommen wurde, konnte mit Stipendien unterstützt werden.

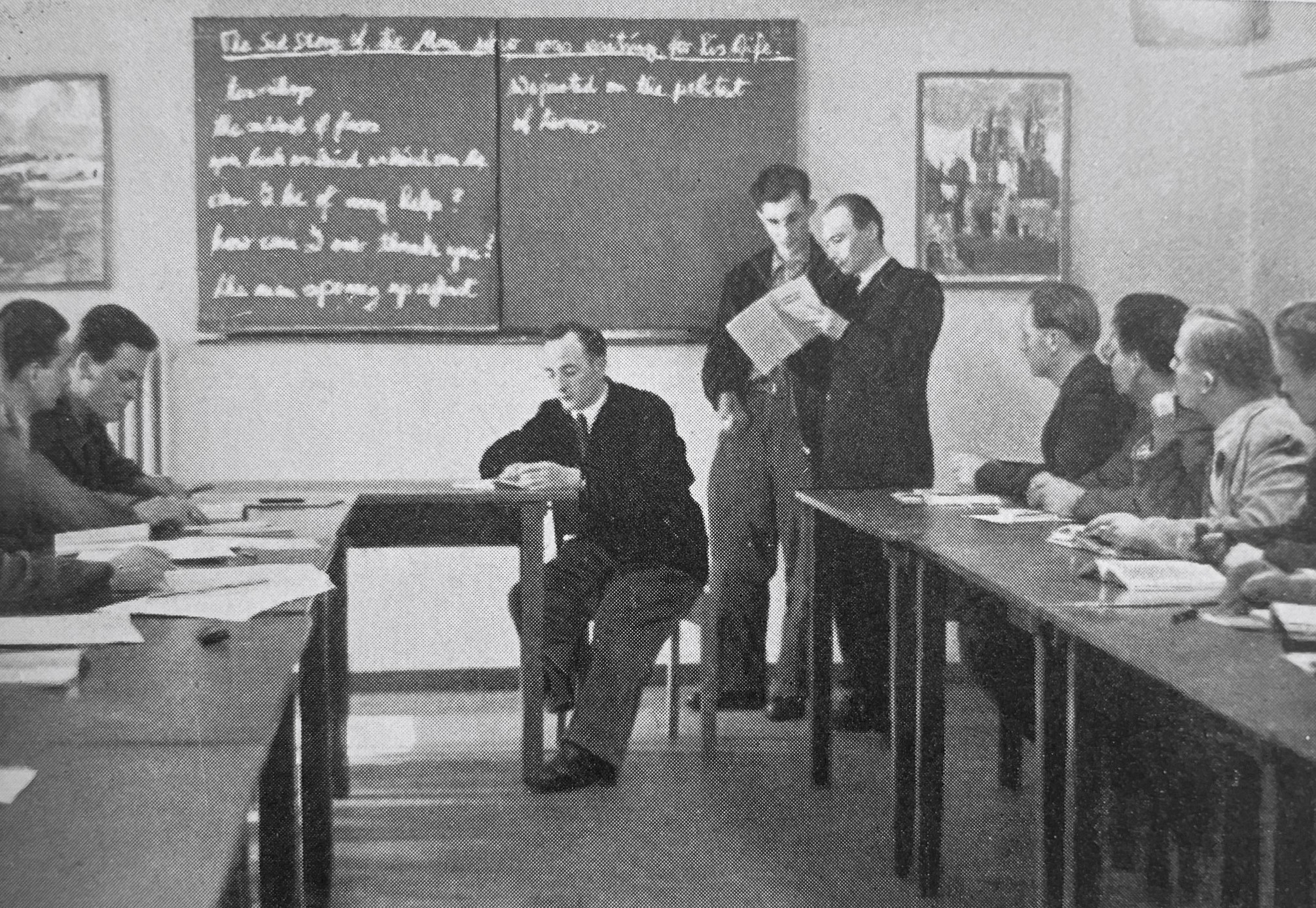

Raßmanns Konzept setzte auf eine kleine Zahl von Kernfächern – Deutsch, Mathematik, Geschichte und eine Fremdsprache – ergänzt durch zeitweise angebotene Fächer wie Physik oder Erdkunde sowie verschiedene Arbeitsgemeinschaften. In den ersten beiden Semestern hatten die Kollegiaten 20–23 Wochenstunden Pflichtunterricht, im dritten und vierten Semester noch 13, ergänzt durch eine wöchentliche Gesamtarbeitszeit von mindestens 50 Stunden. Zentrales Ziel war die Förderung selbstständigen Arbeitens – ein Grundsatz, der das Braunschweig-Kolleg bis heute prägt.

Das Kolleg verstand sich in dieser Zeit als „erweiterte Familie“. Lehrkräfte und Kollegiaten wohnten zunächst gemeinsam im Gebäude an der Feuerbachstraße. Auch nach dem Umzug 1959 in das Gebäude der ehemaligen NS-Akademie an der Wolfenbütteler Straße blieb diese enge Gemeinschaft bestehen. Raßmann selbst hielt seine Wohnung offen, sodass Besucher direkt in der Küche seiner Frau standen und nicht selten zum Essen eingeladen wurden.

1951 wurde der Abschluss des ersten Jahrgangs vom Kultusministerium als gleichwertig mit dem regulären Abitur anerkannt – zunächst nicht an allen Universitäten, doch mit der Gründung weiterer Kollegs setzte sich die Anerkennung bundesweit durch. 1961 schlossen sich zehn Einrichtungen zum Bundesring der Kollegs zusammen, um die Interessen der neuen Schulform gemeinsam zu vertreten.

Konsolidierung und Ausbau 1965–1980

Die späten 1960er Jahre waren am Braunschweig-Kolleg von gesellschaftlichem Aufbruch geprägt. Die Studentenbewegung und die Erschießung des ehemaligen Kollegiaten Benno Ohnesorg 1967 in Berlin trugen zu einer stärkeren Politisierung bei. Kollegiaten forderten mehr Mitbestimmung im Unterricht und in der Schulorganisation. Streiks – darunter ein unbefristeter im April 1969 – sollten Diskussionen über neue Lehrmethoden und -inhalte anstoßen. Eine Arbeitsgemeinschaft forderte Zusatzunterricht in Englisch, Mathematik und Physik durch Studentenlehrer, Mitspracherecht bei der Dozentenauswahl und Einfluss auf das Aufnahmeverfahren. Sogar eine laufende Aufnahmekonferenz wurde unterbrochen, um paritätische Beteiligung zu fordern.

Parallel reagierte das Kolleg auf die Bildungsexpansion der 1970er Jahre. 1972 beantragte es den doppelzügigen Ausbau: Ab Gruppe 23 wurden zweimal jährlich zwei Klassen aufgenommen. Dies erforderte zusätzliche haupt- und nebenamtliche Lehrkräfte und führte zu einer Erweiterung des Fächerangebots, etwa um Wirtschafts- und Sozialkunde sowie Französisch als Alternative zu Latein.

Am 19. April 1973 trat Günter Pultke die Nachfolge von Walter Raßmann an und leitete das Kolleg 21 Jahre lang. Die späten 1970er Jahre standen im Zeichen der geplanten Einführung des Kurssystems, das in der gymnasialen Oberstufe bereits etabliert war. Die bisherige Struktur – große pädagogische Freiheiten und ein starkes Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Gruppen – schien gefährdet. Kritiker befürchteten, dass durch das Punktesammeln über zwei Jahre „kreative Lernphasen“ verloren gingen und die vorgeschaltete Mittelstufe entfiel. Trotz intensiver Lobbyarbeit des Landeskollegrats und Protesten in Hannover beschloss die Kultusministerkonferenz am 21. Juni 1979 die Einführung des Kurssystems auch an den Kollegs.

Bewegte Zeiten: Ausbau – Umbau – Aufbruch 1980–2000

1980 wurde das Kurssystem eingeführt, was den Kollegiaten mehr individuelle Wahlmöglichkeiten eröffnete, aber das enge Gemeinschaftsgefühl der Gruppen schwächte. Parallel erfolgte ein vierzügiger Ausbau, um der großen Nachfrage gerecht zu werden. Die Einstellung zahlreicher neuer Lehrkräfte führte zunächst zu Spannungen zwischen der bisherigen Kollegschaft, die an der Eigenständigkeit der Kollegs festhalten wollte, und Neuzugängen, die aus der Gymnasialtradition kamen.

Es folgte eine rund zehnjährige „Innovationsphase“: Projektwochen, Seminarfahrten zum Thema „Lernen lernen“ und eine verbindliche Lehr- und Lernvereinbarung wurden eingeführt. Ein pädagogischer Arbeitskreis erwirkte Blockunterricht, feste Klausurpläne, Seminarnachmittage und die regelmäßige Öffnung der Bibliothek. Im Rahmen eines Schulversuchs entstanden zusätzliche Förderstunden in Kernfächern, das fächerübergreifende Fach „Naturwissenschaften“ in der E-Phase und die verpflichtende Semesterarbeit in der Qualifikationsphase.

In den 1990er Jahren fanden regionale und bundesweite Tagungen zur Zukunft des Zweiten Bildungswegs statt. Lehrkräfte initiierten Projekte wie den Internetanschluss des Kollegs, ein EU-Planspiel, internationale Schulpartnerschaften und die bundesweite Tagungsreihe „Kolleg – wohin?“.

Auch baulich wurde das Kolleg modernisiert: Ab 1994, unter Schulleiter Wolfgang Sturm, wurden die Gebäude grundlegend saniert. Neue Wohneinheiten mit eigenem Bad und Küchenzeile ersetzten Gemeinschaftseinrichtungen, zerstörte Gebäudeteile wurden wieder aufgebaut, neue Unterrichts-, Computer- und Fachräume geschaffen. Das ehemalige Schwimmbad wurde zu Kunsträumen, der „Teesalon“ zu einem großzügigen Medienzentrum umgestaltet. Die Außenanlagen erhielten eine denkmalgerechte Neugestaltung. So startete das Kolleg räumlich und pädagogisch gestärkt ins 21. Jahrhundert.

Zwei Schulen unter einem Dach

Nach dem Umzug der Müllerschule zog 2003 das Abendgymnasium in den Nordflügel des Kollegs. Büros, naturwissenschaftliche Fachräume und Unterrichtsräume wurden neu eingerichtet, letztere abends gemeinsam genutzt. Beide Schulen arbeiteten zunächst unabhängig – geleitet von Roland Guttropf (Abendgymnasium) und Elwira Multmeier (Kolleg). Nach Multmeiers Weggang 2003 übernahm Guttropf 2004 die Leitung beider Schulen, unterstützt durch stellvertretende Schulleitungen.

Beide Einrichtungen entwickelten ihre Schulprogramme, meisterten die Schulinspektion und führten 2006 das Zentralabitur ein. Lehrkräfte aus dem Zweiten Bildungsweg waren anfangs an den ministeriellen Prüfungsarbeiten beteiligt, später jedoch nicht mehr vertreten. 2010 übernahm der Autor die Leitung mit dem Ziel einer engeren Zusammenarbeit. Schrittweise entstanden gemeinsame Strukturen: 2017/18 ein Lehrerzimmer für beide Kollegien, am Abendgymnasium das „Abitur online“ mit je zur Hälfte Präsenz- und Distanzunterricht, technische Modernisierungen und Erfahrungen aus dem Online-Lernen kamen in der Corona-Pandemie auch dem Kolleg zugute.

Gemeinsame Aktivitäten wie Boßeltage, Lehrkräfteaustausch und erweiterte Fächerangebote stärkten die Zusammenarbeit. Die Schulvorstände tagten gemeinsam, das Sommerfest wurde wiederbelebt. Aufgrund unterschiedlicher Unterrichtszeiten – 7:45 bis 16:45 Uhr am Kolleg und 16:45 bis 21:35 Uhr am Abendgymnasium – blieb jedoch eine deutliche Trennung. Die aktuelle Schulleiterin Cathrin Baumgarten, zuvor an beiden Schulen tätig, setzt sich weiterhin für eine enge Verbindung ein.

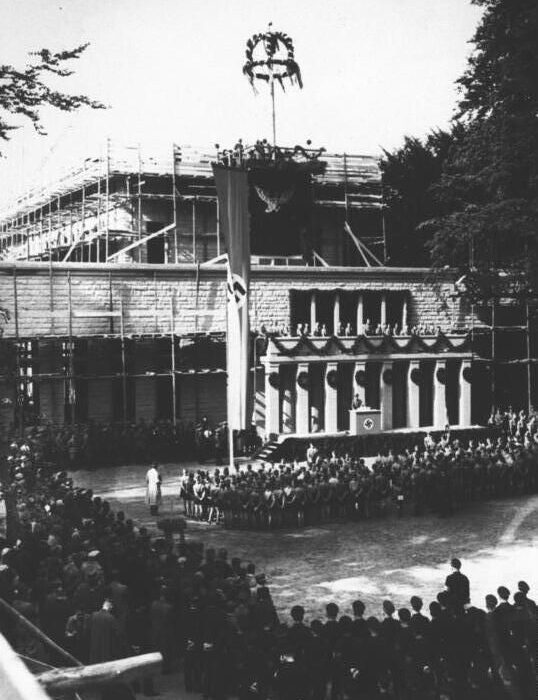

Akademie für Jugendführung

An der Wolfenbütteler Straße 57 in Braunschweig fällt ein monumental wirkender Gebäudekomplex sogleich ins Auge, die „Akademie für Jugendführung der Hitlerjugend, fertiggestellt 1939, nach insgesamt zweijähriger Bauzeit.

Die Stadt Braunschweig stellte der NSDAP das Baugelände im Richmond-Park unentgeltlich zur Verfügung. Die Intention der regierenden Nationalsozialisten war es, mit dieser Akademie, als exponierter Bildungsinstitution der HJ, Braunschweig als „die Stadt nationalsozialistischer Führerschulung“ zu profilieren.

Architektonisch und baulich spiegeln insbesondere die monumentale Säulenhalle, die symmetrisch angeordneten Gebäudeflügel sowie die raue Natursteinfassade des Baukörpers die ideologischen Ordnungsvorstellungen, Strenge und Härte des Nationalsozialismus.

Anfang 1939 nahm die Akademie ihren Unterrichtsbetrieb auf, der jedoch nach vier Wochen eingestellt werden musste, da die Mehrheit der Akademie-Schüler zum Kriegsdienst eingezogen wurde. Nach Leerstand des Akademiegebäudes fanden von 1940 bis 1942 BDM-Lehrgänge statt, danach Kurzlehrgänge für kriegsversehrte HJ-Führer.

Nach Kriegsende stand das Hauptgebäude einige Jahre leer. Von 1953- nutzte die Deutsche Müllerschule den Nordflügel, das Braunschweig-Kolleg ab 1959 die Südhälfte des Hauptgebäudes sowie die angrenzenden Wohnhäuser. Seit 2001 findet der Unterricht des Abendgymnasiums Braunschweig ebenfalls in diesem Gebäudekomplex statt.